|| 防災部からのおしらせ・防災リーダー会議事録

||令和6年度(2024年度):第6回防災リーダー会議事録

日時:令和7年2月23日(日)9:00~10:30

場所:町内会館大ホール

参加者:16名

1.部長挨拶

町内会長としての任期最後のリーダー会議である。つつがなく満期を迎えられるのは皆さんのお陰と感謝する。防災活動については、より良い体制作りの問題提起をさせていただいた。

2.報告事項(副部長より)

(1)防災倉庫新設についての予定変更

・今年度に予定していたが市の助成金予算が無くなり、来年度に繰り延べせざるを得ない。また、現倉庫に隣接する設置予定地が土砂災害特別警戒区域に指定されており不適切と判断し、代替地として清水塚公園を申請。公園緑地課が難色を示しており、総合防災課との間で調整中。他に富士塚公園も考えられるが、活用や管理面で課題がある。現有倉庫についても移転が必要となり、次年度予算化して新設と併せて実施することを役員会と調整中。

(2)次年度活動日程について(資料配付)

・防災リーダー会と無線機訓練は従来どおり実施し、防災訓練は年1回秋に実施する計画とした。

⇒11月1日(土)は三連休初日に当たり、防災訓練への多数の参加が望めないのでないか、との意見が有り、再検討することになった。

⇒事前説明会の日程は市民運動会との重なりはないか。本年度急な変更で戸惑いがでた。

→副会長が深沢振興会に確認をする。

・従来3月は防災訓練の計画だったが現時点で実施が見込めず、次年度はとりあえず無線訓練に振り替える。

⇒今年度予定のAEDの訓練はどうなったか?

→対象を絞り込めず、時間切れとなった。

・無線機訓練の内容について、ブロック相互間で電波の届かないケースや、他の使用者との混線が生じるケースがあり、それらを反映した訓練内容を検討する。

→次回は情報広報担当が本部通信担当なので、そういった内容を取り入れる。

→何か問題があれば、無線機訓練終了後にメール等で共有してはどうか。

(参考)使用している無線は簡易無線なので人工衛星などを経由しておらず、電波の到達距離が短く、地形の影響も受ける。本部のアンテナで中継することも不可。また多くのユーザーがおり、部分的にあるいは全体で混信が起こることがあるので、その場合はチャンネルの変更で対応する。

(3)餅つき大会への参加について

・倉庫内のかまど・羽釜を使い、薪でもち米を蒸す係として参加した。狭い場所で行ったため、煙がひどく体調を崩す参加者がでた。会館内も煙臭くなった。参加の可否、使用する場所など次年度の課題として残った。

(4)その他

*1ブロックより報告

顔合わせとブロック内の情報の交換・共有のため、安否確認担当者の親睦会を行った(10名・町内会館・会費無料)。有意義であったので、今後も続けたい。

また、1ブロック内での連絡の効率化を図る為にLineを利用した確認体制を検討中。Lineの未利用者もあり、<<Line>+<今まで通り>の二本立てで行う予定。

*町内で起きた住宅火災を受けて、住宅火災については防災部の管轄外とする認識を共有した。

(火災に関しては近いうちにチラシを回覧予定とのこと)

3.協議事項

(1)防災部の体制整備について

冒頭、防災部長より以下の提案があった。

・リーダー会議の場で全員で協議するとなかなかまとまらないと思われるので、少人数の「準備委員会」を設置して「たたき台」を作ってから、それを元に全員で議論をするのが効率的と考える。

・準備委員会は、50歳代・60歳代・70歳代前半までの若い世代が中心となって、さらに防災士にも加わってもらい、これからの防災部のあり方を検討してもらう。

・メンバーはリーダー会から出てもらい、人選は防災部長(町内会長)に一任して欲しい。4月の防災リーダー会議に報告出来ると良いが、達成出来なかった場合は次期町内会長及び役員に引き継ぐ。

【意見交換】

意見A:現在のメンバーで問題点を整理した上で、それを準備委員会にかけるべき。

⇒防災訓練後のアンケートで概ね問題点は見えている。防災士による新しい観点を含めて、平常時と災害発生時に分けて活動内容と実施体制を検討することが重要。

意見B:町内会の予算を使って防災部が活動しているので、最終判断は町内会長。しかし、問題点は町内会長が1年交代であること。日頃の活動が有事の活動に繋がると考えているが、実災害時に活動する上でマンパワーが足りない。非常時に動ける人を集めるべきだ。

意見C:平常時の活動がいざという時の準備になる。その際中心になるのは町内会長である。情報をホームページに蓄積をしていき、新会長は過去の情報を咀嚼してメンバーと接することで活動は可能であると考える。さらなる問題点は、若い世代が育児・生活に追われ町内会活動への協力が薄い。この世代の協力が活動のリフレッシュとなる。

意見D:「準備委員会メンバーはリーダー会議のメンバーから選出する」でよいか?

⇒リーダー会議のメンバーから選出し、加えて町内の防災士に入ってもらう。

意見E:防災メンバー以外にも防災意識の強い人がいるのでメンバーに加えては。

⇒当面オブザーバー参加も可能。できれば防災委員になっていただきたい。

意見F:この場では事前に提出した意見書を審議しないのか。

⇒それも含めて準備委員会でたたき台をまとめ、それをリーダー会議で皆さんに議論していただくことにしてはどうか。

【準備委員会の設立について採決】

賛成多数(反対1名)で承認された。

【メンバーは防災部長に一任する件の採決】

賛成多数で承認された。

(付記)

・準備委員会のメンバーは5~7名を予定する。

・防災部長は1週間程でメンバーを選定する。

・その後日程を決める。

以上(書記担当第4ブロック)

||令和6年度(2024年度):第5回防災リーダー会議事録

<開催日時>

令和6年(2024年)12月22日(日)9:00~11:00

<場 所>

町内会館 大ホール

<参加者>

防災委員合計16名(本部防災委員5名、ブロック安否確認リーダー8名、町内会役員3名)

議事録担当:2ブロック安否確認リーダー

議題1. 防災訓練時のアンケート結果に基づく今後の活動について(協議事項)

アンケート結果からの検討課題として以下の項目別の資料が提示されました。

<検討課題>

1)安否確認、2)訓練実施時期 3)訓練内容 4)携帯無線機 5)実災害時対策 6)地図 7)無事黄旗 8)防災意識 9)防災本部 10)その他

→ (詳細はこちらをご覧ください)

<意見>

〇安否確認の地図にグーグル・マップが使えるかどうかを検討したが、困難であった。他のサービスでできるかどうか、今後検討したい。

〇救出・搬送について、実際に災害が起こったときに、救出・搬送班のメンバーだけでは対応できないと思われる。各ブロックの人たちに対応してもらわなければならないが、各ブロックの人たちには防災倉庫内にある備品について知っておいてもらう必要がある。

〇ビニール製の黄旗について、今のスタイルでよいかどうか、今後検討していきたい。なお、新しい黄旗はビニール製から布製に変更しており、新たに転入してきた方々やビニール製の黄旗をなくした方には、配布を開始している。

〇町内会に防災士(日本防災士機構の防災士)の方がおり、安否確認という訓練について意見をきいたところ、重要な訓練であるとの意見をいただいた。なお、安否確認というネーミングではなく、「無事確認」というネーミングにしたほうがよいとアドバイスをいただいた。

◯検討すべき課題は多いが、優先順位をつけて検討していきたい。

議題2.防災部の体制整備について(協議事項)

<意見・提案>

◯町内会長より防災部の体制について下記の提案があった。

1)非常時(災害時)と平常時の活動に分けて考えてはどうか

2)非常時(災害時)は、災害対策本部のような本部を立ち上げる。その長は、行政との連絡等もあるから、町内会長が行う。

3)平常時は、防災に関する取り組みなどを掘り下げて議論する等の必要があることから、防災部長は毎年交替する町内会長ではなく固定とし、副部長・書記・会計といった部長を補佐する役職を設置してはどうか。

◯今回のリーダー会では、会長からの上記提案内容について質疑がなされたが、次回の防災リーダー会(2025年2月実施予定)で各自が意見を持ち寄って、議論を交わすことになった。

議題3.今年度予算の執行状況及び来年度予算案(協議事項)

1)今年度予算の執行状況及び来年度予算案

本部および役員会より、今年度予算の執行状況及び来年度予算案について資料(掲載省略)を配付して説明があり、防災部として決議した。

<主なポイント>

◯現状の防災倉庫については、古い方は日当たりが悪く湿気が多い。新しい方は日当たりはよいが、倉庫内が高温となり、備蓄物の劣化が早い。

◯町内会館にも、ある程度は備蓄するようにするが、防災倉庫の新設を検討したい。

◯倉庫そのものの購入費のほかに、設置場所によっては基礎工事にかなり費用がかかるかもしれないので、見積をとっておいた方がよい。

◯町内会のどこに設置するか、設置場所についてこだわる町内会員もいるかもしれないので、総会でキチンと説明しておいた方がよい。

◯可能であれば、2024年度の予算で実行し、鎌倉市の助成金も申請したい。申請タイミングによっては、市からの入金は2025年度になる可能性がある。

◯キャップランプ(ヘルメットに着けるランプ)について、現状のものは劣化が起こりやすいようなので、次に買い替えるときは、もう少し良い物を検討してほしい。

◯パイプテントについて、軽量のものを新規に購入したい。パイプテントは組み立てがやや難しいので、組み立て方を体験する必要がある。

◯防災士の資格取得について、1人分の予算を計上したい。

議題4.防災体験会の実施報告(報告事項)

1)開催概要

■1~4ブロック:2024年11月23日(土)13時~16時

■5~8ブロック:2024年11月24日(日)13時~16時

■9~12ブロック:2024年12月7日(土)9時~11時30分

(1~4ブロックでの実施状況はこのページの下部に掲載)

■参加人数

※全体で82名の方々に参加いただき、62名の方々にアンケートにご回答いただきました。

※アンケート設問と設問毎の詳細はこちらをご覧ください。

2)防災体験会アンケートの分析

①参加者は2人世帯の高齢者が中心、高齢者の1人世帯もかなり参加⇒備えが不十分?心配!

②高齢者の住宅は、耐震性の低い時代のものが多い⇒発災時に救出が必要になる可能性

③飲料水を1週間分備蓄している世帯は意外と少ない(特に高齢世帯)

④非常食を1週間分備蓄している世帯はさらに少ない

⑤簡易トイレの備蓄は半数程度⇒以前に町内会で共同購入(凝固剤の期限の問題あり)

⑥不足分の調達に手助け希望は2割程度だが、希望者はほとんど高齢世帯⇒対策必要!

⑦令和元年に配付した「大震災に見舞われたら」「大震災に備えましょう」を室内に掲示している世帯は2割ほど、4割の世帯で見当たらないと回答⇒この世帯には再配付が必要

議題5.その他

◯来年度の日程案(資料配付、掲載省略)について確認していただき、ご意見あればメールでお願いしたい。

◯講習会等について、下記の2つを案内

1)防災・減災基礎講座(防災士から学ぶ)

期間:令和7年1月15日〜3月5日(全8回)

時間:9:30〜11:30

会場:教養センター大教室

費用:200円(資料代)

2)大規模災害における被災地支援の現状

日程:令和7年1月18日(土)

時間:13:30〜16:00

会場:鎌倉市福祉センター(鎌倉市御成町20-21)

定員:100名

3)最後に出された要望

◯呼気のアルコール検知器の購入を検討してもらいたい。

以上

|| 防災体験会を開催しました

「もしもの時に備えよう!防災体験会」が1~4ブロックの方々を対象に、11月23日(土)の午後に開催されました。以下はその日の様子です。

なお、5~8ブロックの方々対象としては、11月24日(日)町内会館で開催されました。

また、9~12ブロックの方々には、12月7日(土)9:00~11:30に、9D諫山様宅で開催されます。

4ブロックの廣松さまに自宅を会場としてご提供いただき、11月23日(土)13時から16時まで開催されました。

40名を超えるかたがたの参加をいただき、盛況となりました。大震災に備えて、何をどの程度、実際に準備したら良いかの見本が並んでいるのを見て、はっきりとイメージをつかんでいただき、「非常に役に立ちました」とおっしゃる方々が多くいらっしゃいました。

当日ご参加の皆様から頂いたアンケート内容を確認して、今後町内会防災活動に役立てたいと考えています。

当日の様子、配付資料などをご紹介します。

<開催のご案内チラシ>

1~4ブロックの世帯に事前に配付しました(画像ご参照)。

開催案内は、各ブロックごとに事前に配付されます。

資料名をクリック(タップ)してご覧ください(ダウンロードもできます)。

<会場での配付資料>

〇「【必見!】防災お役立ちリンク集」(リンク先PDFは2ページあります)

「トイレ」「水」「食料」について2人世帯約1週間分の備蓄の目安を記載。

併せてインターネット販売サイトをQRコードで例示しています。参考にしてください。

また、災害に備えるために参考になるWEBサイトを紹介をしています。

「お役立ちリンク集」のページを直接ご覧になりたい方はこちらから。

資料名をクリック(タップ)してご覧ください(ダウンロードもできます)。

令和元年6月に全戸配付した資料です。ご自宅内に見当たらない方のために当日は余部を準備しました。

室内の目につきやすい場所に掲示しておくと役立ちます。

ご自宅内に見当たらない方はダウンロードできます。資料名をクリック(タップ)してください。

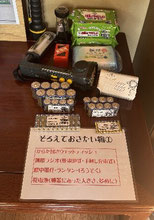

<当日の展示品>

★「非常用トイレ」

大災害時に最も必要なもの。断水などで水は流せません。

庭などに袋に密閉して保管、しばらくすれば市が回収してくれます。

インターネット通販、またはコーナンなどのお店で買えます。

★「飲料水」

「災害関連死」を避けるために必須です。給水車が来るまで、1週間を見ておきましょう。

2人1週間分4箱(1箱に2リットルボトル6本、4箱で48リットル)必要です。

近隣のスーパーなどで購入できます。

★食料

「トイレ」と「水」が準備出来たら、次は「食料」です。

・停電になれば、まず冷蔵庫の中の傷み易いものから食べ、

・普段から多めにたくわえておいた保存食品を利用(ローリングストック方式)

・そして、「非常食(長期保存食)」を入手しておきましょう。

コーナンの災害備品コーナーで入手できます。

1箱(7日分21食)のものはインターネットで購入可能です。

★「非常食」の試食コーナー

展示会参加のみなさまに「非常食」を試食していただきました。

袋の中にお湯を入れて15分で、アルファ―米を用いた混ぜご飯ができます。

「おいしい」と皆様おっしゃいました。

なお、お湯はカセットガスコンロを利用すれば停電時でもわかせます。水でも食べることは可能です。

★★みなさま★★

これを機会に、いつかは来る大震災に備え、ご自宅の備蓄品などの準備・再点検を進めていただければと存じます。

||令和6年度(2024年度):第4回防災リーダー会議事録

令和6年度 第4回防災リーダー会が令和6年10月27日(日)に開かれました。 以下はその議事録です。

<開催日時>

令和6年(2024年)10月27日(日)9:00~10:30

<場 所>

町内会館 大ホール

<参加者> 防災委員合計14名(本部防災委員4名、ブロック安否確認リーダー7名、町内会役員3名)

議事録担当:1ブロック安否確認リーダー

議題1. 防災訓練についての意見交換

意見・提案

〇安否確認だけでなく様々な災害ケースに対する訓練を行うべきである。

〇消防署員に指摘された防災倉庫の不要物は廃棄する。

〇懐中電灯は増やす必要がある。

〇平常時のコミュニケーションにより近所と顔見知りになる事が大事。

〇若い世代(50歳~60歳代)をいかにして取り込むか

→世代交代の土壌づくりが大切

まとめ

定例リーダー会に加えて、議論を進めるための場を設ける。

議題2. 2024年度防災訓練時に安否確認地図に記載された特記事項について

説明

〇安否確認地図に記載された特記事項をブロック班別一覧表として配付し説明。(個人情報を含むためここには記載省略)

〇世帯名は町内会名簿に基づくものであり、届出のタイミングなどで現時点では実体とは異なることもある。地図と実際が異なる空き家等については防災部から町内会役員会に調査依頼する。

〇修正は届の提出後に行う。

〇「無事黄旗」を保有していない世帯については再交付手続きを各ブロックにてお願いする。(防災部規程マニュアルのページ、防災部関連書式の再交付依頼書をダウンロードしてください)

議題3. 災害時要支援者に関する手続きについて

説明・提案

〇災害時要支援者については、本人や家族などより鎌倉市に登録された内容に基づくもののため、防災部判断のみで要支援不要にはできない。

〇安否確認地図への要支援表示の修正は本人(家族)の意思確認を書面に基づき行う必要がある。

まとめ

防災部として、安否確認地図要支援者表示の修正に関する規程案を町内会役員会に提出し、手続きを定める。規程ができるまでの臨時の措置として、本人(家族)からの様式適宜の依頼書を町内会役員会に提出することで対応する。

議題4. 「防災体験会」の実施について

説明・提案

〇災害時に最低必要な物をどのくらい用意するかを伝えること、来訪者に危機感を持ってもらうことをねらいとして、町内地区を3区分して実施する。

〇1~4ブロック対象に2024年11月23日(土)13時~16時、H様宅(安否確認担当者災害時集合場所)にて実施予定。今後内容を詰める。 (1~4ブロック対象配付パンフレットはこちら)

○5~8ブロックは11月24日(日)に町内会館で実施予定。1~4ブロックと同じ内容で調整。

〇9~12ブロックにおいても12ブロック安否確認リーダーを中心に調整する。

議題5. その他

説明・提案

①学生防災委員の募集について

〇深沢中学校では各学年、防災教育として実地見聞、ハザードマップ、避難場所の学習を行っている。防災部で協力し、できれば学生の防災委員に繋げていきたい。

②AEDの使い方訓練について

〇消防署と調整して12月か1月までに実施する。

〇出来れば三角巾の作り方や応急処置についても訓練をしたい。

まとめ

①②についてM委員に調整を一任。

以上

|| 町内防災訓練が10月19日(土)に実施されました。

鎌倉市で午前9時に震度5弱の地震が観測されたとの想定で、町内の安否確認活動を実施しました。

ブロック防災委員(安否確認担当)はそれぞれブロック内の所定の位置に集まり、本部防災委員は町内会館(防災本部)に集まり、町内の安否確認活動を行いました。

各世帯は「無事黄旗」を掲出し、「無事黄旗」の出ていないお宅には安否確認担当が無事の確認を行いました。

ブロックと本部の連絡には携帯無線機を使用しました。

当日「無事黄旗」を出していただいた世帯は全世帯の87%でした。

なお、防災訓練のために準備した書類等は今後の訓練準備担当防災委員用としてこちら(防災部関連資料および保存資料(アーカイブ)の防災訓練関係文書)に保存しました。

<当日の様子>

|| 町内防災訓練を10月19日(土)10時から実施します。

各世帯への回覧配付チラシ、あるいは街頭ポスターなどでご案内のとおり、10月19日(土)午前10時から町内防災訓練を実施します(少雨決行)。

<当日の訓練内容>

当日午前9時に「震度5弱の地震(訓練地震)」が鎌倉市で観測された、という想定で近隣の方々の安否確認訓練を実施します。

〇各世帯におかれては、ブロックの防災委員(安否確認担当)が10時頃訓練開始のご案内をしますので「無事黄旗」を道路から見える場所に掲示してください。

〇ブロックの安否確認担当防災委員は、ベスト・ヘルメット着用し。安否確認地図、携帯無線機その他所定の備品等を持参して9時50分にブロックの所定の場所に集合してください。

〇本部防災委員(総括・情報広報・救出搬送・救護の各担当)は9時30分に所定のベスト・ヘルメット着用し、町内会館(防災本部)に集合してください。

当日お騒がせいたしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

詳しくは各戸に配付しました防災訓練ご案内のチラシ(ここをクリック/タッチ)をご覧ください。

<防災訓練 事前瀬悦明会>

防災委員(ブロック安否確認担当、本部防災委員)には別途ご案内しておりますが、訓練の「事前説明会」をブロック単位で以下のとおり町内会館で実施します。ご協力をお願いします。19日の訓練参加にご都合がつかない安否確認担当本部防災委員の方も、可能なら事前説明会にはご参加ください。

・1~8ブロック安否確認担当 10月5日(土)(2ブロックごとに時間帯別の4回に分けて実施)

・9~12ブロック安否確認担当 10月12日(土)(2ブロックごとに時間帯別の4回に分けて実施)

・本部防災委員 10月12日(土) (担当別に時間帯別の2回に分けて実施)

また、12日には過去1年間の町内会新規入会世帯(該当世帯にはご案内済み)への防災訓練等の説明会も実施します。

||令和6年度(2024年度):第3回防災リーダー会議事録

令和6年度 第3回防災リーダー会が令和6年8月25日(日)に開かれました。 以下はその議事録です。

<開催日時>

令和6年(2024年)8月25日(日)9:00~11:00

<場 所>

町内会館

<参加者> 防災委員合計17名(本部防災委員8名、ブロック安否確認リーダー9名)

議事録担当:12ブロック安否確認リーダー

<議題1> 2024年度町内役員会の防災への取り組みについて

町内会長

⓵ 自助の補助を重視する方向で防災を考える

② 日頃から顔の見える関係づくりを重視する

③ 防災倉庫の機能の見直し

などの課題から

〇若い人(60歳代から70歳代前半の人)の町内会への参画を促す

〇防災意識の醸成のためブロック毎の出前講座などの検討する

〇町内会防災組織と町内会役員との関係の在り方については検討中であるが、当面昨年度の方式を踏襲することとし、年度内には方針を確定したい。

また、

〇災害時要支援者については、市に対して「支援してほしい」と回答した町内会員の意志の再確認はしない。

⇒ 意見

市の制度の欠点、課題の解決のために、町内会としての制度(要支援者の見直し手続き等)を定めるべきではないか。

<議題2>「防災マニュアル」の作成について

〇内容の検討が高齢者男性の意識に偏っている。この対策として、若い子育て世代の意見や、特に女性を含めた検討グループを作りたい。

〇町内会役員会が「町内会活動サポーター制度」の立ち上げを検討している。そのサポーターの活動の一環として、「防災マニュアル」の内容にについても意見をだしてもらう、というやり方で検討することとなった。

<議題3> 防災アンケートの実施について

〇アンケート項目については、質問の文章を読むことによって防災意識が高まるようなアンケートにしたい

〇実施については、とりあえず、町内会役員会が9ブロックで試行する防災の集まりで行うアンケートの結果を見て決める。

〇アンケート用紙の活字を読みやすく大きくしたい。スマホやインターネットでも回答できるようにしたい。

<議題4>防災訓練(安否確認)について

事前説明会を10月12日(土)、10月13日(日)に予定していたが、13日(日)は市民運動会が実施されるので次のように変更する

〇5日土曜日1ブロック~8ブロック、12日土曜日 9ブロック~12ブロック/本部とする

<議題5>その他

〇「防災トイレを試そう」というキャッチフレーズで、9ブロック全世帯対象の集まりの開催予定(今回は町内会役員会主催)の紹介があった。今後各ブロックに拡大することを検討するために、安否確認リーダーへの参加の呼びかけがあった。

〇防災用世帯地図の電子化について検討を進めている報告があった

〇AEDの使い方講習会については今回の訓練とは別に検討すること、また、設置場所についての課題が紹介された

〇世代ふれあい会夏まつりへの参加報告がなされた。非常食(アルファ―米)の試食には150人が参加した

〇防災倉庫(階段上の旧倉庫)の「錠」が不具合となっていたため交換するとの説明があり、交換後の新しい「鍵」が保管担当防災委員に渡された。

以上

||令和6年度(2024年度):第2回防災リーダー会議事録

令和6年度 第2回防災リーダー会が令和6年6月23日(日)に開かれました。 以下はその議事録です。

<開催日時> 令和6年(2024年)6月23日(日)9:00~11:00

<場 所> 町内会館

<参加者> 防災委員合計17名(本部防災委員7名、ブロック安否確認リーダー10名)

議事録担当:11ブロック安否確認リーダー

議題1:世代ふれあいの会夏まつりへの参加について

説明・報告

7月13日(土)開催予定の夏まつりに「無線機体験」と「非常食の試食会」を実施し、多くの町民に無線機の存在とその使い方を知らせ、災害発生時の食料備蓄のための自助のアピールと啓もう活動として備蓄食品の理解を推進する。

○防災無線機体験内容

無線機の使い方の説明をする。

公園休憩舎に本部用無線機を置き、管理棟に体験場所を設定し、セリフを用意し本部との交信を体験する。

○非常食の試食会内容

ガスコンロでペットボトルの水を沸かし5種類のアルファ米のご飯を作り、参加者に試食していただく。

○当日は、12時に集合し、14時から16時まで実施する。

6~7人のスタッフが必要となる。➡対応可能者はメールで連絡

議題2:2024年度の防災訓練について

説明・報告

前回会議において、安否確認訓練は9月から10月に1回実施することになり、今会議で実施時期を確定し、安否確認訓練以外の必要な訓練について議論する。

(1)防災訓練について

意見・提案

○9月は暑いので10月後半が良い。昨年は10月29日に実施した。

まとめ

○防災訓練を10月19日(土)に実施し、午前9時、地震発生とする。

○防災訓練の事前説明会を10月12日、13日とする。

(2)防災訓練以外の必要な訓練について

意見・提案

○昨年はAEDの使い方の実施が出来ていなかったので、本年は実施したい。

○簡易トイレの必要性と使い方を確認する。

○簡易トイレはブロック単位で使い方の確認をした方がよい。

○10月12日と13日の事前説明会に簡易トイレを展示してはどうか。

○防災訓練と簡易トイレの話を切り離す。

まとめ

○避難所でのトイレ準備を担当の宮田委員が、各ブロックでの説明会に対応する方向で進める。

議題3:啓発資料の作成について

意見・提案

○鎌倉市から能登災害の事例を踏まえた助言をもらえないか。

○防災会議に能登の状況を知る山本氏(社協、町内在住)を招聘してはどうか。

➡個別に検討

○HPに掲載されている過去6回の防災通信の内容について、アップデート の意見を求める。

➡メールで連絡

議題4:防災部の活動のあり方について

説明

現在発災時の安否確認以外に防災部としての活動について検討をする。

意見・提案

○町内の地図のデジタル化にトライしたが断念したことがある。

○避難経路確認と住民の情報を防災関係者が共有するうえで重要と思うがプライバシー配慮からデジタル化が進まなかった。

○ブロックによっては独自のデジタル地図を作っている。(ex.1ブロック)

○町内会全体より、班・ブロックでサンプリングした方がよい。

○防災部で試行し町内会に広げる。

○防災部の名簿はブロック単位でもよいか検討してほしい。

○防災部の中身を充実する必要がある。

○救出・搬送や救護についても訓練が必要ではないか。

○日常の安否確認のため回覧はポストではなく手渡しが望ましい。

○情報共有は共助として検討課題である。

○防災リーダー会以外の活動の提案

○災害時の備蓄や簡易トイレ等の準備状況把握のアンケートを取る。

まとめ

○グーグルマップのマイマップの活用について、川島委員が検討を進める。

○アンケートについて廣松委員がたたき台を作る。

○町内会で防災についての話をする機会を持ち、自助を共助につなげる。

議題5:その他

安否確認地図(2024年度版)の配付について

説明・報告

○毎年更新➡古い地図を回収すること

○安否確認者8名分+リーダーの9セット

○誰に渡したかを把握すること

○渡し方はブロックの決まりに応じること

○個人情報に配慮すること

以上

|| 令和6年度(2024年度):第1回防災リーダー会議事録

令和6年度 第1回防災リーダー会が令和6年4月28日(日)に開かれました。 以下はその議事録です。

<開催日時> 令和6年(2024年)4月28日(日)9:00~10:00

<場 所> 町内会館

<参加者> 防災委員合計17名(本部防災委員7名、ブロック安否確認リーダー10名)議事録担当:10ブロック安否確認リーダー

会議冒頭、新年度防災部長(2024年度町内会長)のご挨拶をいただいた。

議題 1 世代ふれあいの会夏まつりへの参加について

説明・報告

夏まつりは町内のビッグイベントであり、防災広報の場としても有効。昨年の参加(家庭備蓄品の展示・解説)をふまえて、今年の参加内容についてアイデアを検討していただきたい。

今年度の夏まつりは、7月13日(土曜日)午後を予定。

⇒席上配付資料:「世代ふれあいの会夏まつりについてお打ち合わせ会のご案内」(添付省略)

意見・提案

〇 防災無線機の体験をしてもらう。

公園内を利用する。参加者の対象はどうするか。大人と子どもどちらでもよいか。

〇 非常食を試してもらう。

火を使って湯を沸かし、また、カセットコンロなどを持ち寄ることもできるのでは。屋外なら可能ではないか。

なお、食料の備蓄は自助の範囲としており、防災部としての備蓄はない。

〇 役員会は役員会として具体的な夏まつりの企画を進めたいと考えているので、防災部への協力はできない。

まとめ

夏まつりへの参加は、防災広報の好機ととらえ、次回の会合において内容を固める。7月13日の午後数時間なので、可能な方はスタッフとしての参加を期待しています。

議題 2 2024年度の防災訓練について

説明・報告

これまでの安否確認訓練について、資料にそって振り返る。また、これまで安否確認後の活動については議論が行われてこなかった。この点も留意して提案をお願いしたい。⇒席上配付資料:「2024年防災訓練の実施について」(添付省略)

訓練の内容および実施時期(時間帯)について

意見・提案

〇 防災訓練を年に複数回行うとしたら、やはり<安否確認後>の救命活動に関わることなどを行うのはどうか。

〇 防災倉庫の確認作業も大切。備品の内容にとどまらず、備品(救出搬送具など)の使い方を確認することも大切。全員を対象にして行うことは難しいが、毎年やることが大切では。

〇 自助(家庭)も含め、防災備品の維持管理に関わるリマインドの活動も大切。

〇 安否確認後でいえば、トイレは大問題。災害用トイレの使用方法の訓練に加え、各種製品の性能チェックなどもできないか。

〇 食べることも大切。炊き出し訓練を。家庭にあるカセットコンロの利用による炊き出しも可能では。

〇 安否確認後の活動のあり方はこれからの課題であり、時間をかけて検討する必要があり、今後の訓練内容もその検討を反映したものとなろう。

まとめ

〇 合意:安否確認訓練を年に一回は行う。

〇 本年度安否確認訓練の実施は、9月~10月を計画する。

〇 訓練の時間帯については、暗い時は他の時間帯では気付かないこともあり(ヘッドランプの装脱着など)、検討する。

〇 安否確認後の活動に係る訓練の内容(トイレや炊き出しなど)を今後検討する。

〇 防災は、繰り返しの広報・リマインドの活動が大切。

議題 3 啓発資料の作成について

説明・報告

今期の防災活動の一つとして、防災に関する啓発資料(全戸配付冊子)の作成を予定している。ついては、防災委員は、資料内容に資する意見、アイデアを寄せてほしい。検討にあたっては、町内会ホームページの防災部の保存資料(アーカイブ)に掲載されているこれまでの資料などを点検して、啓発資料に掲載しておきたいもの、あるいはホームページに記載がないもので大切なことなど、意見を出してほしい。

意見、アイデア通知先は「防災部情報広報担当リーダー」(メールアドレスが分からない方は町内会館宛メールで)へ。

議題4 その他

〇「大平山丸山町内会 本部防災委員・安否確認担当者一覧(2024年度版 案)」内容確認の依頼

席上配付した「大平山丸山町内会 本部防災委員・安否確認担当者一覧(2024年度版 案)」(添付せず)の各担当部分について、防災委員は、以下の内容をチェックし、ゴールデンウィーク明けをめどに修正の有無の返信をお願いする。(本資料は5~6月に全戸配付予定)

チェック項目:メンバー氏名、リーダー/サブリーダー、携帯無線機主/副担当、本部は会館玄関鍵、防災倉庫鍵保管者)

〇防災倉庫にある使用不能の防災用トイレの除却について、町内会役員会の承認をお願いしたい

⇒ 町内会長「確認の上対応する」

〇災害発生時の初期防災活動のための機材を町内会館に保管できるよう、現在各種町内団体が使用している会館内の棚などの保管物を会館敷地内倉庫に移して、防災備品保管場所の確保をお願いしたい。

⇒ 町内会長了承

以上

|| 過去の年度の防災リーダー会議事録

防災リーダー会議事録は「防災部からのお知らせ」として年度ごとに記録しております。

大平山丸山町内会

〒247-0064

鎌倉市寺分2-10-1

電話 : 0467-44-8730

omyama@wj9.so-net.ne.jp

※本ホームページに掲載された記事・画像などを許可なく複製、転載することを禁じます。

Copyright © 大平山丸山町内会 All Rights Reserved.